京都の建築家が教える家づくりのツボPoint in the order housing @Kyoto

column127 家づくりの転換期〜日本の家づくりのために〜 2025.10.30

住宅取得世代の賃金

いつの時代も、家を建てたり購入したりするのは大きな出来事です。人生最大の買い物とも言われるだけに家庭の事情だけでなく、社会情勢や経済環境にも大きく影響されます。

中でも直接的に影響が大きいのが、住宅購入の礎となる世帯年収です。

株式市場が史上最高値を更新するなど経済上向きと言われるいま、恩恵は家計まで届いているでしょうか。

住宅取得のボリュームゾーンは、初めて住宅を建築・購入する一次取得世帯です。

「*住宅市場動向調査」によると、世帯主の年齢は40~44歳に当たります。

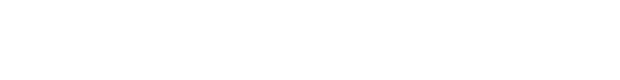

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」で、40~44歳の賃金を見てみましょう。

企業や事業者が決まって支払う一ヶ月の賃金・手当等を年間に換算した数字で、ボーナスは別項目です。

グラフ1は、性別・雇用形態別(男性正社員、男性正社員以外、女性正社員、女性正社員以外の4カテゴリー)の、直近10年間の推移です。

この10年、カテゴリーにより多少の浮き沈みがありますが、40-44歳の賃金は総じて、ほぼ変わっていないようです。

常識的には、物価の上昇分程度に昇給しないと可処分所得が減少して、生活実感は下降するのではないでしょうか。

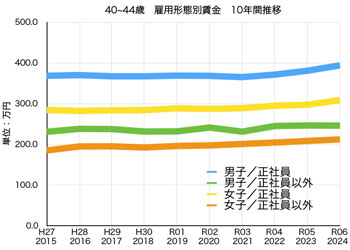

もう少し長期で見てみましょう。

グラフ2は2005(平成17)年から約20年の推移で、こちらは企業規模別集計です。

男女別に、従業員1000人以上の大企業、100人以上の中企業、10人以上の小企業で、フリーランスや零細企業は含まれません。

一見して、全体に微動しつつほぼ横ばい、と言えそうです。

驚いたことに、男子大企業は2005年から2021年まで連続して減少でした。

この数年で回復したものの、2024年ではまだ2005年水準に届かないようです。

男子大企業の賃金低下は、事業再編による実質賃金の低下や評価基準の見直し、役職の減少など、企業の構造改革が背景にあると言われます。

”物価高感”の理由

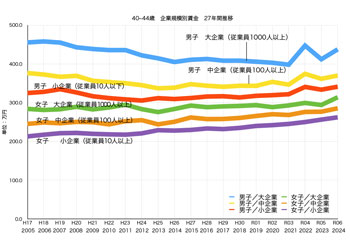

たとえ賃金が下がっても、物価も同じように下がれば消費行動に影響はないはず。表1は40-44歳の大学・大学院卒男女の実質賃金と、2020年を100%とした消費者物価指数の比較です。

賃金は男女共2005年から2021年にかけて減少を続け、数年上昇に転じましたが2005年水準には戻らず。

一方で消費者物価指数は、2005年から緩やかながら上昇が続きました。

賃金は下がり物価は上がる、消費税や社会保障費の負担は増加。

実質も体感も、マクロ経済で見ると世帯の使えるお金は減少し続けた、みんな一緒に貧しくなったのです。

生活の圧迫感が増すなか、住宅建築や購入の検討を先延ばしにする世帯が増えるのは当然の帰結でしょう。

ダルマさんがころんだ

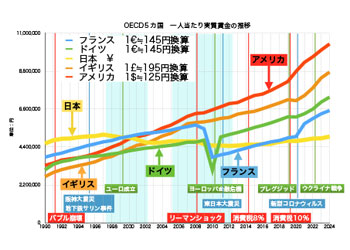

この現象を世界の中で位置付けるとどうなるか。グラフ3はOECD加盟5カ国の1990年から2024年の、実質賃金推移です。

30年超の長期では為替の変動が大きくあくまで参考値ですが、フランス・ドイツは1ユーロ=145円で、イギリスは1ポンド=195円で、アメリカは1ドル=125円で算出してみました。

1990年代には5各国中で優位にあった日本の賃金は約30年ほぼ変わらず、この10年程は最下位を保っています。

フランス・ドイツのユーロ2カ国はリーマンショック後のヨーロッパ金融危機で大きく落ち込みましたが、回復も早かったようです。

リーマンショック震源地のアメリカに至っては、ほぼ一貫して上昇。

もちろん、失業率の高い欧米と、低賃金労働が広がり有業者数が増えた日本を単純比較するのは無理がありますが、浮かび上がるのは慎重過ぎた日本経済の姿。

30年前と同水準の賃金が続いた日本はまるで、「ダルマさんがころんだ」で停止したまま歳をとってしまった、そんな風に見えます。

住宅市場の活性化には

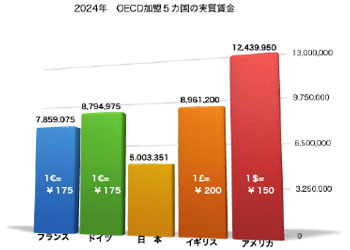

報道によると新政権に対して物価対策を求める声が大きいようですが、インバウンドブームが示すように、日本の物価の安さは折り紙つき。一方で、日本の賃金の安さは明らかです(**グラフ4)。

喫緊の経済課題は物価対策というより、先進国並みの賃金を被雇用者全体に行き渡らせる、賃金上昇ではないでしょうか。

日本経済活況といわれるいま、1980年代のような賃金水準や学歴や性別による賃金格差を解消し、店舗に消費者を、住宅市場に建築主を取り戻すことで、時代は大きく前進すると思われます。

グラフ1.2、表1:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」から作成

グラフ3.4:OECD DATAから作成

* 国土交通省 令和6年住宅市場動向調査

** グラフ4: 1ユーロ=175円、1ポンド=200円、1ドル=150円で換算

→column128 ローン負担が重すぎる? 2025.11.26

このコラムは、注文住宅を計画する方の参考になることを目的に、アーキシップス京都の経験に基づいて書き下ろします。

トピックス、技術、経験の内容は、主観に基づくことをご了承ください。

家づくりの主役は40-44歳世帯

グラフ1 40-44歳の雇用形態別賃金 10年間の推移

グラフ2 H16-R06 40-44歳の雇用形態別賃金の推移

表1 実質賃金推移と消費者物価指数

グラフ3 OECD5カ国 実質賃金の推移

グラフ4 2024年 OECD5カ国の実質賃金

家づくりは楽しい!