京都の建築家が教える家づくりのツボPoint in the order housing @Kyoto

column85 住宅の省エネ化 2022.03.10

世界情勢が激変

驚いたことに、この二週間で世界は急変。エネルギー供給に影響が出るのは必至で、3月3日には日本国首相から「石油やガスの使用を少しでも減らす努力を。」との呼びかけもなされました。

供給の不安定化と長期化が懸念され、住宅の省エネ化は、ますますその必要性を高めています。

このコラムではこれまで、住み心地やあるべき世界のための住宅省エネ化を考えてきましたが、こんな形で言及することになるとは、思いもよりませんでした。

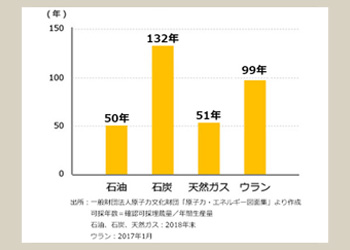

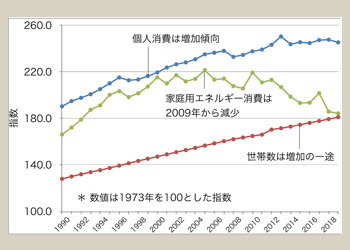

*グラフ1・2 資源エネル−庁サイトより転載・再構成

そもそもの省エネ

中高年世代には、1970年代のオイルショックを覚えている方も多いと思います。原油価格の急騰に端を発して、電力からトイレットペーパーに至るまで、石油関連と思われたあらゆる製品の市場で混乱が生じました。

その時代に突如言われ出したのが、「石油はあと20年で枯渇する」。

予想は外れましたが、石炭であろうとウランであろうと、地球内部の資源を採掘して消費する限り、いつか消滅するのは確か。

代替技術の確立までその期限を伸ばしていく努力が求められ、エネルギーの大半を輸入に頼る日本の事情からも、「省エネ」の概念が生まれました。

進んだ省エネ、でも

1970年代以降、機器の多様化やライフスタイルの変化、都市化による世帯数の増加などにより、エネルギー需要は著しく増加しました。しかし省エネ技術も発達し、家庭部門のエネルギー消費量は2000年代中ごろから減少傾向に転じています。

一方で環境からも国際関係からも、省エネの必要性は高まるばかり。

消費量の減少だけでは十分ではなく、より高度で継続的な努力が求められます。

今般の国際関係の変化がどのように作用するかはまだ不明ですが、世界情勢の急変にも耐え得る省エネ・省エネ技術が今後も必要になるのは明らか。

個人のレベルでもできる住宅省エネの努力は、重要性を増すばかりです。

環境保全・コスト削減・健康維持

原点に戻り「なぜ省エネが必要か?」確認しましょう。マクロ的な観点からは環境問題へのアクションとして、地球温暖化に歯どめをかけ、資源の枯渇を遅らせるために。

経済面からは国家レベルでも個人レベルでも、エネルギーコストを削減するために。

個人という視点で見れば、家族一人ひとりの健康のために。

省エネ住宅に住むことで、このすべてに貢献できます。

具体的には

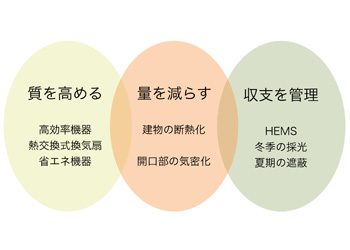

①エネルギー消費の総量を減らす → 高気密高断熱の家

②消費の質を高める → 高効率機器や熱交換式換気扇・省エネ機器の導入

③エネルギー収支を管理する → HEMSや自然エネルギーの利用

家で過ごす時間をもっと快適にして、家族の健康を守る。

この不確かな世界では、自分の場所を自分で確かなものにすることが、身を守ることにつながります。

それにしても。

住宅について考えるほど、理由なく住宅を奪われる家族が増加する一方の事態に、困惑と悲しみを感じざるを得ません。

2月23日まで存在していた日常が一刻も早く戻ることを、心から願います。

→column86 新築を取り戻せ 2022.04.15

このコラムは、注文住宅を計画する方の参考になることを目的に、アーキシップス京都の経験に基づいて書き下ろします。

トピックス、技術、経験の内容は、主観に基づくことをご了承ください。

グラフ1 世界のエネルギー資源可採年数

グラフ2 家庭部門のエネルギー消費と経済活動

省エネのポイントは、エネルギー使用の質、量、管理